기도에는 기술이 필요하지 않다

기도는 어떻게 시작해야 하는지 고민하는 사람들이 많다. 문장으로 정리된 기도문을 따라 하거나 기도 제목 리스트를 만들어 반복하는 방식이 도움이 될 수도 있다. 누군가는 손에 인덱스카드를 쥐고 매일 아침 기도 제목을 정리하고, 또 다른 이는 기도 앱을 통해 하루의 루틴을 관리한다. 그렇게 하면 기도를 더 잘할 수 있을 것 같아서 많은 이들이 시도해 보지만, 그런 방식이 기도를 깊게 만든다고 말하기는 어렵다. 오히려 시간이 지날수록 형식은 부담이 되고, 기도는 또 다른 의무처럼 느껴지며 점차 부담과 실패의 기억으로 남는다.

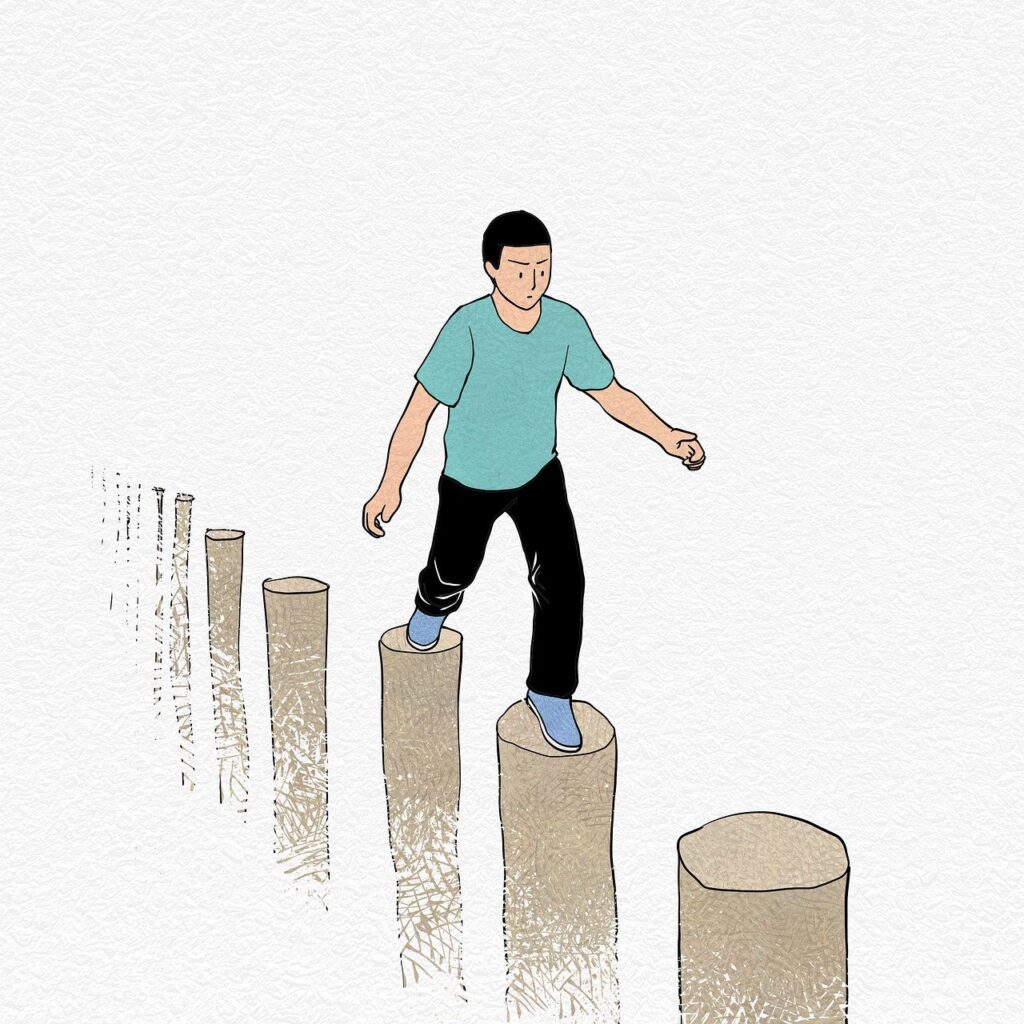

기도가 멀고 어렵게 느껴지는 이유는 분명하다. 기도를 훈련처럼 여기기 때문이다. 그래서 필요한 것은 반복과 숙련, 기술이라고 여긴다. 그러나 기도는 언제나 관계였다. 방향을 정하는 일이며, 삶을 누구에게 맡기느냐의 선택이다. 형식은 있지만 형식이 본질은 아니며, 기도는 잘하는 것이 아니라 드리는 것이다. 기도를 잘하려는 마음이 오히려 기도하고 싶은 마음을 잃게 만든다. 그렇게 기도는 점점 무의미해지고, 끝내는 멈추게 된다.

그러나 기도가 회복되는 지점은 대개 예기치 않은 순간에 찾아온다. 무엇을 어떻게 해야 할지 알 수 없을 때, 기도 제목조차 정리할 수 없는 상태에서, 책도 읽을 수 없고 묵상도 멀게 느껴질 때, 그 어떤 방식도 시도할 의욕조차 없을 때, 사람은 비로소 단 하나의 문장을 꺼내든다. “하나님, 제발 도와주세요.” 아무것도 포장되지 않은 그 말은 때로 가장 진실한 기도가 된다. 고백과 절망이 한 덩어리로 쏟아진 그 말 한마디 속에는 어떤 기법도 없다. 그런데 이상하게도 하나님은 그런 기도를 들으신다.

그 순간 기도는 ‘잘하는 것’이 아니라 ‘터지는 것’이라는 사실이 드러난다. 기도는 뭔가를 성취하거나 유지하는 기술이 아니라, 절실함이 밀려올 때 본능처럼 터지는 고백이다. 결국 기도를 다시 시작하게 하는 것은 기도법이 아니라 고통이다.

절실함만 있으면 충분하다

삶이 흔들릴 때마다 기도는 다시 살아난다. 감당할 수 없는 현실 앞에 하나님만 바라보게 되는 순간, 기도는 형식이 아니라 호흡이 된다. 누구에게도 배우지 않았는데 사람이 본능처럼 부르짖게 되는 것, 그것이 기도의 본질이다. 예수께서 기도의 비법을 알려 달라는 제자들에게 가르쳐 주신 것은 단순한 기도문이었다. “하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다…” 그러나 그 핵심은 문장이 아니었다. 예수께서 알려주신 기도의 중심은 하나님을 ‘아버지’라고 부르는 그 관계였다. 기도는 언제나 존재의 자리에서 출발한다. 누구를 아버지로 부르는가를 잊지 않는 것이 기도의 시작이다. 그래서 기도는 형식을 갖추는 일이 아니라, 존재를 정립하는 일이다.

기도에 실패했다고 느낄 때 사람들은 자책하거나 더 정돈된 기술을 찾는다. 그러나 기도는 원래 기술이 아니었기에, 실패할 수도 없다. 기도는 인간의 무력함에서 시작된다. 하나님 없이는 살 수 없다는 인식에서 자라나며, 결국 어떤 말도 할 수 없는 침묵 속에서도 하나님은 들으신다. 언어보다 마음을 받으시는 분이시기 때문이다.

기도는 결국 살아남기 위해 사람이 터뜨리는 항복이다. 더는 버틸 수 없는 순간, “나는 이제 아무것도 남지 않았습니다”라는 고백으로 무릎 꿇게 되는 것이 기도다. 그 순간, 지켜오던 자존은 무너지고 하나님의 이름만이 붙잡아야 할 이유가 된다. 이런 과정을 지나온 사람은 안다. 기도는 특별한 의식이 아니라, 살아가는 방식이라는 것을. 하루를 버티는 중심이며, 무너지는 삶의 틈에서 하나님께 다시 붙드는 끈이다.

기도에는 기술이 필요하지 않다. 기도를 만드는 것은 절실함이며, 하나님 없이는 살 수 없다는 자각이다. 그러니 기도는 잘하려 애쓰기보다, 하나님께 가까이 나아가려는 마음으로 시작되어야 한다. 하나님이 들으시는 것은 유창한 문장이 아니라 의존하는 심령이기 때문이다.

매일말씀저널 | 신앙칼럼